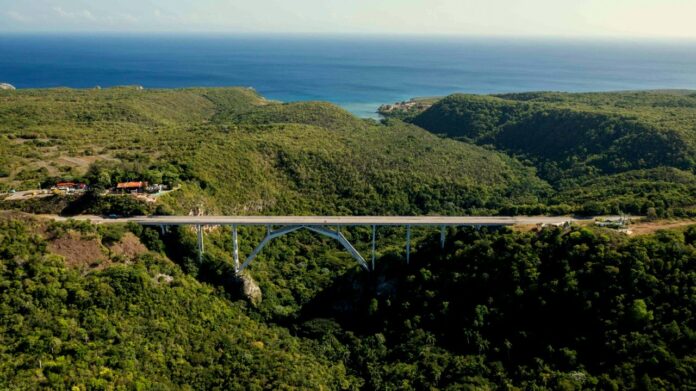

Foto: Shutterstock

En el desayuno de un hotel todo incluido en Varadero, el visitante se topa con lo que para el cubano de a pie representa un festín: jugos de naranja envasados en España, mantequilla canadiense, jamón brasileño y cereales estadounidenses. Sin embargo, para el comensal foráneo hay un detalle que pasa desapercibido: la mayoría de los productos no son cubanos.

La situación se repite en los principales destinos turísticos del país, desde Cayo Coco hasta Holguín, desde Trinidad hasta Baracoa. Detrás del esplendor culinario que promociona la industria turística, Cuba importa gran parte de los alimentos que se sirven a sus visitantes, mientras los productores locales luchan por insertarse en un mercado que, paradójicamente, se desarrolla dentro de su propio territorio.

El turismo es uno de los sectores clave de la economía cubana. En 2024, arribaron más de 2.4 millones de turistas internacionales, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), y las proyecciones oficiales estiman tres millones para 2025. Cada uno de esos turistas consume, en promedio, más de dos kilogramos de alimentos al día, lo que convierte al sector en un gran demandante de productos agrícolas y pesqueros.

No obstante, el turismo no se nutre del campo cubano, sino del mercado internacional. El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) ha reconocido que más del 60 por ciento de los alimentos destinados a hoteles y restaurantes turísticos son importados; entre ellos, carne, lácteos, cereales y frutas procesadas.

“Es una contradicción enorme: apostamos por un turismo sostenible, pero servimos productos que cruzan medio mundo para llegar a nuestras mesas —comenta el economista Ricardo Torres Pérez, del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC)—. Eso implica un gasto de divisas y pérdida de oportunidades para los productores locales”.

Las razones de esta desconexión son diversas. Por un lado, los hoteles y cadenas extranjeras imponen estándares sanitarios y de calidad que muchos productores nacionales aún no pueden cumplir; por otro, las empresas estatales intermediarias dificultan los vínculos directos entre campesinos y establecimientos turísticos, creando un laberinto burocrático que no estimula la compra local.

“Nosotros podríamos abastecer de frutas tropicales a varios hoteles cercanos, pero las normas no lo permiten —explica José Manuel, miembro de una cooperativa agrícola en Cárdenas—. Para venderles tenemos que pasar por una empresa estatal que demora los pagos y nos impone precios por debajo de los costos. Al final, preferimos vender el mango o la piña en el mercado informal.”

En 2023, Cuba gastó más de 1,600 millones de dólares en importaciones de alimentos, según cifras oficiales. Una parte significativa de este monto se destinó al suministro de polos turísticos.

Dicha dependencia tiene consecuencias directas: cada contenedor que llega a los puertos encarece la oferta hotelera y reduce la disponibilidad de divisas para otras áreas vitales, como la salud o la educación.

“Importar comida para el turismo es como llenar un pozo sin fondo —opina Juan Triana Cordoví, economista del CEEC—. El país invierte millones en construir hoteles y, al mismo tiempo, paga millones en importar lo que se sirve en ellos. Es un modelo económicamente insostenible”.

A pesar de esta situación, pequeñas cooperativas y empresas privadas en provincias como Pinar del Río, Sancti Spíritus y Matanzas han establecido alianzas con restaurantes y alojamientos turísticos locales, gracias a programas impulsados por el PNUD y la FAO.

Uno de estos proyectos, “Sabores de mi tierra”, abastece de vegetales frescos a varios hostales en Viñales. “Colaboramos con campesinos del municipio y logramos entregar productos en menos de 24 horas desde la cosecha —ha declarado a la prensa María Eugenia, coordinadora de la iniciativa—. El turismo puede convertirse en un motor del desarrollo local si se crean las condiciones para que el dinero se quede en la comunidad”.

Estos esfuerzos, aunque alentadores, siguen siendo marginales en comparación con la magnitud del sistema turístico nacional. Se necesita una política clara que favorezca los encadenamientos productivos, simplifique trámites y garantice incentivos reales a los productores.

En 2022, se lanzó un plan de encadenamientos productivos entre los ministerios de Turismo y Agricultura con el fin de sustituir importaciones y fortalecer la soberanía alimentaria; sin embargo, la falta de financiamiento y la rigidez administrativa han frenado su avance. Mientras tanto, la paradoja persiste: los turistas disfrutan de alimentos extranjeros en la isla de la caña, el café y el tabaco.

Cada vez más voces, tanto dentro como fuera del país, claman por un cambio de modelo, ya que no se puede afirmar que la isla promueve un turismo sostenible mientras el jugo de naranja de España, la carne de Uruguay y el yogur de Canadá continúen llenando las mesas buffet de Baracoa, Trinidad o Varadero.