Texto: Héctor García

Fotocollage: Shutterstock

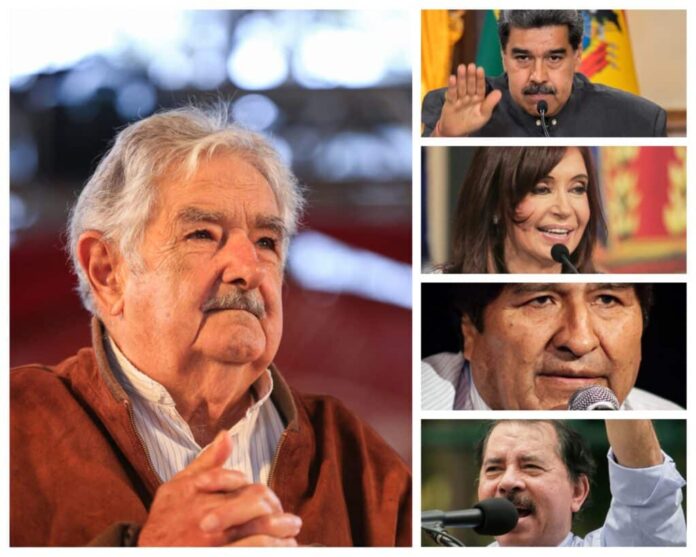

En el contexto de la izquierda latinoamericana del siglo XXI, José “Pepe” Mujica resalta no solo por su sencillez y estilo austero, sino también por algo mucho más raro en la política de la región: su renuncia voluntaria al poder.

En una época dominada por líderes carismáticos que utilizaron la reelección como una herramienta para mantener el control institucional en América Latina y el Caribe, Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, y, al finalizar su mandato, simplemente regresó a su hogar.

Sin complicaciones, sin reformas constitucionales, sin buscar una reelección inmediata, se retiró. De hecho, fue el único presidente de izquierda de su época en hacerlo. Los demás, parte de la llamada marea rosa, intentaron aferrarse al poder, y algunos continúan dirigiendo sus países.

Su decisión lo sitúa en una posición casi solitaria entre los presidentes de izquierda que han gobernado en América Latina desde el año 2000. La diferencia es notable y hay muchos ejemplos:

Evo Morales: el poder como proyecto sin fin

Evo Morales llegó al poder en Bolivia en 2006 con un apoyo popular indiscutible. Fue el primer presidente indígena del país y canalizó años de demandas históricas.

No obstante, a lo largo del tiempo, su proyecto político se convirtió en una obsesión por mantenerse en el poder. En 2009, se aprobó una nueva Constitución que limitaba la reelección a dos mandatos; sin embargo, Morales argumentó que su primer mandato no contaba porque había sido bajo la antigua Carta Magna. Así recibió legitimidad para un segundo período.

Posteriormente, impulsó un referéndum en 2016 para permitir un cuarto mandato, y cuando la ciudadanía votó “no”, el Tribunal Constitucional, controlado por su partido, determinó que la reelección indefinida era un “derecho humano”. Evo Morales pasó de ser un líder a auto considerarse un símbolo insustituible, y ahora busca regresar a las elecciones presidenciales de Bolivia.

Maduro: continuidad a como dé lugar

En Venezuela, el proceso iniciado por Hugo Chávez en 1999 se convirtió en una estructura de poder centrada en la permanencia. Chávez promulgó una reforma constitucional en 2009 que permitía la reelección indefinida, y tras su muerte en 2013, Nicolás Maduro asumió el control con un discurso que combinaba lealtad y un destino histórico.

Desde entonces, Venezuela ha enfrentado elecciones cuestionadas, represión política, cierre de medios independientes y una crisis humanitaria y migratoria sin paralelo. La última elección, por ejemplo, ni siquiera pudo ser validada como legal por los observadores internacionales presentes. El objetivo final: preservar el poder del chavismo a cualquier costo.

Cristina Fernández: el regreso como estrategia

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner gobernó durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2015. Aunque no impulsó una reelección indefinida, su estilo político giró en torno a una figura centralizadora: en 2019 regresó como vicepresidenta, en una jugada estratégica que le permitió mantener poder e influencia sin ocupar el cargo presidencial.

Su influencia se vio afectada únicamente tras la elección del disruptivo Javier Milei, lo que hizo que su prolongada sombra en el poder argentino comenzara a desvanecerse.

Nicaragua con Daniel Ortega: 18 años y contando

Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue símbolo de la lucha contra la dictadura somocista y presidente durante los años 80. Sin embargo, tras volver al poder en 2007, su figura se transformó de un exguerrillero demócrata a uno de los líderes más autoritarios de la región.

Ortega no solo reformó la Constitución para eliminar los límites a la reelección, sino que ha manipulado el aparato judicial, electoral y legislativo para consolidar un poder personalista y absoluto. En la actualidad, Nicaragua es un país donde se criminaliza la disidencia política, se clausuran medios independientes y decenas de opositores se encuentran encarcelados o en el exilio, mientras que antiguos miembros del sandinismo son perseguidos por disentir.

En su último ciclo electoral, Ortega se reeligió tras haber encarcelado a los principales candidatos opositores. Ya no queda ni la apariencia de democracia. Se ha establecido una dictadura de partido y familia, donde él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, concentran todos los mecanismos del poder.

Cuba: el paradigma de la estancia en el poder

En cuanto a la permanencia en el poder, el caso cubano es un referente. La revolución liderada por Fidel Castro en 1959 dio lugar a un sistema político de partido único, donde los líderes no se renuevan mediante elecciones abiertas, sino a través de designaciones dentro del aparato estatal.

Fidel gobernó hasta 2006, cuando fue reemplazado por su hermano Raúl, quien a su vez cedió el mando a Miguel Díaz-Canel en 2018. Aunque haya cambios de nombre, para muchos, el poder sigue en manos de los mismos, pues las estructuras que dirigen Cuba no han cambiado en las últimas seis décadas, y la noción de alternancia democrática es prácticamente inexistente.

Todos los mandatarios son y serán del mismo partido, ya que solamente el PCC está permitido en Cuba; como afirmó Fidel Castro al inicio de la revolución, a la oposición no se le otorgará tribuna ni espacio alguno.

La lección de Pepe Mujica

Así es, Pepe Mujica se identificó con la izquierda, nunca lo ocultó. Se reunió con todos los líderes de izquierda de su tiempo y, en ocasiones, les dio una lección. Respecto a Venezuela y Nicaragua, dijo que “jugaban a la democracia”, y sobre Cuba, que lo establecido hace 60 años “no funciona”.

Por eso muchos ven en Mujica a un revolucionario que escapa del sentido tradicional. Porque no cerró parlamentos, no nacionalizó industrias, no ocupó medios de comunicación, ni se proclamó un líder eterno. Mujica demostró a todo un continente que se puede gobernar con dignidad y límites, con la conciencia del momento histórico y también con la conciencia del momento de retirarse.